Mohamed-El Aziz Ben Achour: Préoccupations des beys et magistère des muftis

.jpg) En diverses occasions, nous avons évoqué, ici même, les caractères généraux de l’érudition des oulémas des siècles passés, au temps de la sclérose de l’enseignement. Jusqu’en 1859, l’absence de l’imprimerie aggravait la torpeur dans laquelle se complaisaient des épigones (muqalidûn muta’akhirûn) figés d’admiration devant la grandeur des Anciens dont les œuvres étaient jugées indépassables.

En diverses occasions, nous avons évoqué, ici même, les caractères généraux de l’érudition des oulémas des siècles passés, au temps de la sclérose de l’enseignement. Jusqu’en 1859, l’absence de l’imprimerie aggravait la torpeur dans laquelle se complaisaient des épigones (muqalidûn muta’akhirûn) figés d’admiration devant la grandeur des Anciens dont les œuvres étaient jugées indépassables.

Dans cette atmosphère– si bien analysée, au début du XXe siècle, par Mohamed- Al Tahar Ben Achour dans Alaysa al sub’hu bi qarîb, son essai critique de l’enseignement de la grande mosquée Zitouna -, l’essentiel des écrits consistait en fatwa-s, épîtres, gloses et surgloses sur des commentaires anciens de traités classiques. Il arrivait toutefois que l’actualité fît irruption dans la routine dont on se satisfaisait alors. Nous évoquerons plus loin comment les dignitaires religieux de Tunis furent amenés - à partir des années 1840 - à donner leur point de vue doctrinal sur les réformes politiques et judiciaires engagées par les beys. Mais la période précédente connut, elle aussi, des sollicitations de l’Etat pour justifier doctrinalement telle ou telle mesure commandée par les circonstances intérieures et extérieures.

Nous nous proposons de relater ici trois épisodes qui illustrent cette relation entre les préoccupations du pouvoir politique et le magistère spirituel et juridique des oulémas. Le premier se déroula à la fin du XVIIIe siècle, sous le règne du plus illustre des beys husseïnites, Hammouda Pacha (1782-1814). Ce prince avisé accéda au trône alors que le pays portait encore les stigmates des violents bouleversements qui déchirèrent – entre 1740 et 1756– la famille régnante et le pays tout entier. Certes, la stabilité avait été tant bien que mal rétablie sous le règne de son père Ali mais l’ingérence des deys d’Alger, qui avaient protégé et accueilli tour à tour les princes husseïnites et leurs cousins de la branche d’Ali Pacha, ne contribuait pas peu à entretenir les animosités encore vivaces entre les tribus partisanes des beys et celles naguère fidèles au Pacha.

.jpg) Les deux premières pages de la risâla du cadi et mufti Ismâ'il Al Tamîmî réfutant la doctrine wahhâbite (fonds privé FHn 199/1697)

Les deux premières pages de la risâla du cadi et mufti Ismâ'il Al Tamîmî réfutant la doctrine wahhâbite (fonds privé FHn 199/1697)

Dans de telles circonstances, le bey de Tunis était appelé à assurer l’ordre par des moyens autres que ceux qu’autorisait, en principe, la stricte application de la charia. Le fait fut fréquent au cours des siècles dans un monde musulman soumis à la poigne du despotisme oriental, seul ordre politique capable de juguler les turbulences de la société, en particulier celles – parfois périlleuses - de puissantes tribus nomades.

Hammouda Pacha demanda donc au grand-mufti Mohamed b. Husseïn Bayram (m.1800) de rédiger une épître (risâla) sur une notion de droit connue dans la charia sous le nom de al siyâsa al char’iya ou, au pluriel, al siyâsât al char’iya. Les auteurs classiques avaient déjà défini et justifié ce concept. Ibn Taymiyya (1263-1328), le célèbre ouléma damascain de rite hanbalite, fut le premier à rédiger un traité intitulé Al siyâsa al char’iya fî islâh al râ’î wa al ra’iya dédié, semble-t-il, à un émir, mais conçu comme un «Conseil aux souverains» pour un gouvernement juste et conforme à la volonté divine, bien davantage qu’une approbation des pouvoirs exceptionnels. L’éminent savant que fut Henri Laoust, cité par le professeur Ahmed Abdesselem, écrit à ce propos que «le but [d’Ibn Taymiyya] était de restaurer la loi révélée, imparfaitement appliquée, en en faisant pénétrer l’esprit et les principales dispositions dans la politique de l’Etat et de faire ainsi progressivement disparaître le divorce qui, trop souvent, séparait, dans la réalité, la doctrine et la pratique régalienne.» (Le traité de droit public d’Ibn Taimiya, Beyrouth, 1948). On ne s’étonnera donc pas que cet ouvrage ne figure pas dans les sources du mufti Bayram; si tant est qu’il ait pu avoir accès à un manuscrit de cette œuvre. Ses références — toutes d’époque médiévale — sont toutefois de premier ordre, tels Ibn Qayyim al Jawziyya, Ibn Uqayl ou Al Qarafî.

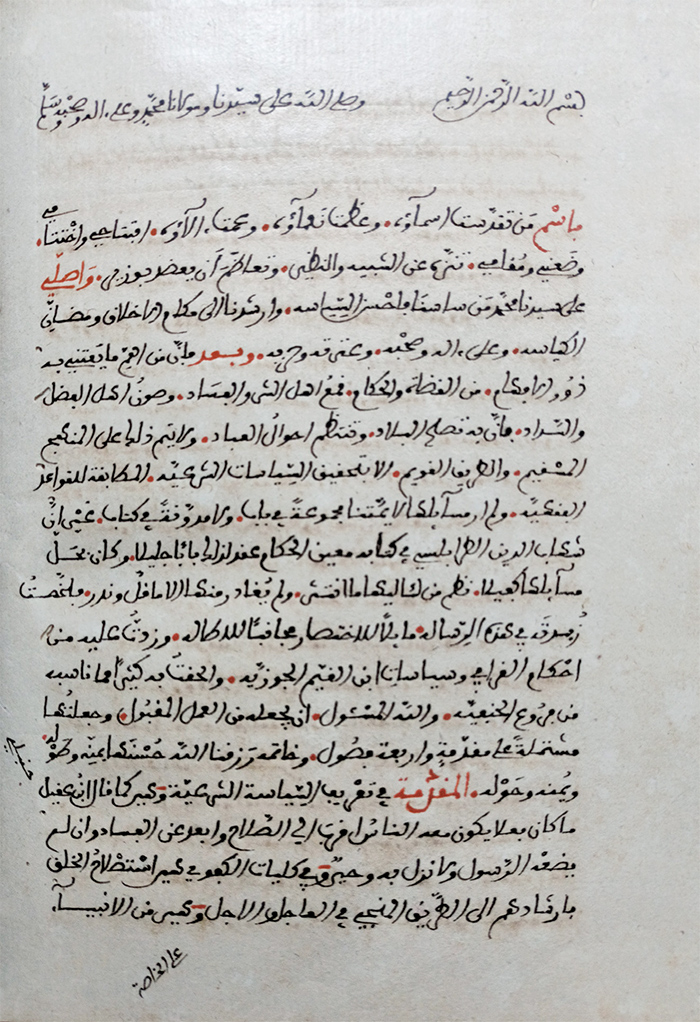

Première page de la risâla du grand-mufti Mohamed Bayram sur Al siyâsa al char'iyya (fonds privé FHn 52/1569)

Première page de la risâla du grand-mufti Mohamed Bayram sur Al siyâsa al char'iyya (fonds privé FHn 52/1569)

Le fil conducteur de l’épître est que la préoccupation majeure des gouvernants est la lutte contre les gens du mal et du dérèglement (qam' ahl al charr wa al fasâd) et la protection des gens de bien et de vertu. C’est de cette façon que la communauté se corrige et que l’état des personnes s’améliore. Aussi la siyâsa char’iya est-elle le moyen légitime d’y aboutir, même si tel ou tel acte décidé par le souverain ne se réfère pas à un commandement divin ou à la Sunna.

«Selon Ibn Qayyim et Ibn ‘Uqayl, dit notre cheikh, le principe selon lequel il n’y a de politique (siyâsa) légitime que celle qui s’accorde avec le droit coranique a un double sens. Si on entend par là une décision qui ne contredit pas la charia, ce principe est juste. En revanche, s’il signifie que la siyâsa n’est légitime que lorsque la prise de décision s’appuie exclusivement sur ce qui est admis par le droit canonique de manière explicite, l’affirmation est fausse». Par conséquent, l’émir doit être doté d’un grand esprit de discernement. Il ne doit pas se laisser tromper par les apparences. Aussi, souligne l’auteur, doit-il avoir une bonne connaissance du droit et une bonne expérience des êtres humains et de la réalité. Les attributions qui lui sont reconnues en matière de procédure d’instruction sont bien plus étendues que celles données au cadi. Ainsi, le gouvernant peut utiliser la violence physique, l’intimidation, la terreur, prendre en compte les apparences et les présomptions. Il peut également appuyer sa prise de décision sur des témoignages de gens peu honorables et sur l’opinion de ses agents concernant la réputation de l’accusé ; toutes choses interdites à la justice religieuse. Ces pouvoirs étendus étaient, à l’époque de la risâla du cheikh Bayram, ceux dont jouissaient – outre le pacha bey, bien sûr - les caïds-gouverneurs de régions et de tribus. Le postulat, si l’on peut dire socioculturel, était que seuls des moyens exorbitants étaient de nature à impressionner les populations et forcer les coupables à passer aux aveux.

Au nom du ta’zîr – c’est-à-dire l’ensemble des punitions qui, à la différence des peines légales obligatoires prévues par le Coran (had) sont laissées à la discrétion du détenteur de l’autorité - la charia accorde à celui-ci la liberté de recourir à divers sévices, à l’insulte, à l’emprisonnement, au bannissement, à la déambulation infâmante, voire à la mise à mort. Le châtiment suprême, rappelle la risâla de Bayram, est particulièrement recommandé à l’encontre des brigands, bandits de grand chemin (ahl al hirâba) et autres dépravés et fauteurs de troubles qui, par leur comportement criminel, sèment la division ou cherchent à propager autre chose que le Coran et la Sunna. La chose était admise par les oulémas eux-mêmes et sa licéité réaffirmée sous la plume du cheikh Bayram. La lamentation, de rigueur chez les muftis de toutes les époques, sur la «propagation du mal et du dérèglement» justifie même une extension des compétences de la siyâsa char’iya. Dans ces conditions, son application ne constituait en aucune façon une innovation condamnable. L’ouvrage de notre auteur apparaît ainsi comme une justification par les magistrats religieux d’une justice exercée par le bey et ses subordonnés. Toutefois, si le docte mufti Bayram donne au bey une sorte de bénédiction de la charia dans son entreprise visant à renforcer les assises de la dynastie, cette approbation doctrinale n’était pas sans réserve. C’est ainsi que le cheikh, dépositaire de la loi islamique, ne manqua pas de rappeler– en guise d’avertissement implicite puisqu’il ne désignait personne nommément – le nécessaire retour aux textes juridiques et aux fatwas, quelles que soient les prérogatives laissées au souverain. A cet effet, Mohamed Bayram, au terme de son épître, cite un passage, glané, dit-il, au cours d’une récente lecture, selon lequel « celui qui déclare ne pas tenir compte de l’avis des imams renie le Prophète et le consensus des docteurs de la loi. Il doit se repentir et demander pardon.» Ceci est cependant tempéré, in fine, par la formulation d’une prière adressée à Dieu afin qu’Il apporte son soutien aux « chargés des affaires des musulmans » dans leur lutte contre les rebelles et pour la protection des victimes de l’injustice.

Un autre épisode qui illustre le rôle des oulémas dans la légitimation de la politique beylicale eut également lieu sous le règne de Hammouda Pacha. Il s’agissait de l’inquiétude de ce prince face à une menace venue du fin fond de l’Arabie: celle de la doctrine rigoriste wahhabite adoptée en 1744 par les Saoud du Nejd, en rébellion contre l’Empire ottoman. Ce mouvement fondamentaliste radical engagea ainsi le fer avec l’armée du pacha d’Egypte Muhammad-Ali, agissant au nom du sultan, de 1811 à 1818.

A partir des premières années du pacte conclu entre le prédicateur et les Saoud, des propagandistes (du’ât) furent chargés de diffuser un message de Mohamed b. Abdelwahhab (1703-1792) mettant violemment en cause le sunnisme modéré et son indulgence «sacrilège» à l’égard de certains usages ancestraux, pourtant admis par les autorités religieuses. Le texte apparut à Tunis à la fin du XVIIIe siècle. Il contenait un appel aux musulmans à adopter – au prix de la guerre, s’il le faut - une pratique religieuse intransigeante au prétexte d’une restauration pure et dure de l’islam des «vertueux ancêtres». Face à cette menace, le bey de Tunis décida de réagir rapidement pour protéger son royaume et, à la requête du sultan son suzerain, de contribuer à la défense du Califat. Dans le cadre de cette politique, le bey demanda à deux oulémas : le cadi Omar Al Mahjoub (m.1807) et le mufti Ismâ’il Al Tamîmî (m.1832) une réfutation de cette idéologie afin que les sujets soient prévenus du danger d’une telle dérive doctrinale au sein du monde sunnite.

L’œuvre du cheikh Al Tamîmî, intitulée Al minahu al ilâhiyya fî tams al dhalâlati al wahhâbiyya, constitue une longue et véritable critique non seulement du wahhabisme mais, au-delà, de certaines positions, d'Ibn Taymiyya, le maître à penser de Mohamed b. Abdelwahhab. Pour plus de commodité, nous nous limiterons ici à la risâla du cheikh Al Mahjoub, plus courte, et dont le texte intégral ainsi que la lettre de Abdelwahhab figurent dans l’Ithâf d’Ahmed Ben Dhiaf (tome III, 1ère éd., 1963, pp. 60-75). Le premier reproche adressé à l’agitateur est d’avoir commis le crime de diviser la communauté et de tuer des musulmans au nom de la nouvelle doctrine. Le second est de condamner le recours –assimilé à de l’idolâtrie - des croyants à l’intercession auprès de Dieu non seulement des saints soufis mais même du Prophète. La visite aux tombeaux est, elle aussi, condamnée avec la même sévérité. «Il est évident, reconnaît Al Mahjoub, que des ignorants se conduisent, par leurs excès, en idolâtres, mais c’est aux oulémas et aux bons croyants de les ramener dans le droit chemin. De toute façon, poursuit-t-il, ce n’est pas une raison pour assimiler à des infidèles que l’on peut tuer, les croyants qui, outre leur pratique canonique, sollicitent l’intercession du Prophète et des saints.»

Déniant enfin à Mohamed b. Abdelwahhab la qualité d’un mujtahid– c’est-à-dire un savant capable de renouveler le corpus doctrinal – le cheikh lui rappelle qu’il n’appartient qu’à Dieu de connaître les gens dans leur for intérieur. «Les hommes, quel que soit le degré de leur culture et de leur érudition n’ont, ajoute-t-il, aucun moyen d’avoir la certitude si une personne qui fait la prière, le jeûne ou s’acquitte de la zakât le fait sincèrement ou simplement pour les apparences.» Selon lui, la logique du wahhabisme, poussée à l’extrême, aboutirait à un dangereux amalgame entre musulmans et infidèles et, par conséquent, à une destruction de la communauté des croyants. Les partisans de Abdelwahhab sont déclarés ennemis politiques et doctrinaux «et il se trouvera, conclut-il, des hommes capables de les écraser militairement.»

Notons que le caractère érudit mais véhément de cette réfutation atteste, certes, une irritation personnelle car un ouléma tunisien, comme ses homologues dans tout le monde sunnite, était choqué par un rigorisme si violemment excessif; mais il exprimait aussi la crainte d’une propagation du wahhabisme et, par conséquent, d’une rupture de l’ordre politique et social fondé sur l’équilibre entre l’islam académique et celui des confréries soufies. L’épître du cheikh Omar Al Mahjoub, envoyée au Nejd, resta sans réponse mais les élites tunisiennes, nous dit Ben Dhiaf, fêtèrent la victoire de l’armée du pacha d’Egypte sur les Saoudiens-wahhabites. La prise et la destruction de leur fief, l’oasis d’Al Dar’iya, eurent lieu en 1818 et leur émir, Abdallah Ibn Saoud, conduit à Istanbul où il fut décapité en décembre de la même année.

Tunis, XXe siècle : hauts dignitaires religieux malékites et hanéfites en tenue de cérémonie, celle-là même que portaient rands-muftis, muftis et cadis dont il est question dans notre article (photo Victor Sebag, 1942)

Tunis, XXe siècle : hauts dignitaires religieux malékites et hanéfites en tenue de cérémonie, celle-là même que portaient rands-muftis, muftis et cadis dont il est question dans notre article (photo Victor Sebag, 1942)

Quant au troisième épisode important des réponses juridico-religieuses aux préoccupations de l’Etat, il eut lieu plus tard, au cours de la seconde moitié du XIXe siècle. Le contexte, radicalement différent, se distinguait par des tentatives de modernisation et par la proclamation, en 1857, par Mhammad Pacha Bey, de la charte dite du Pacte fondamental (Ahd al Amân) puis, en 1861, par Sadok Pacha Bey, de la Constitution (Qânûn). L’Etat, soucieux de ne pas heurter la sensibilité conservatrice des populations, demanda aux dignitaires religieux de justifier doctrinalement les nouvelles décisions. Dans son préambule, le texte du Pacte précisait que les plus grands muftis de Tunis avaient été consultés afin que la réforme ne contredise pas la charia ni ne porte atteinte aux attributions de la justice religieuse. Toutefois, leur approbation, commandée par leur allégeance indéfectible au bey, fut plutôt tiède. Il y avait à cela des raisons religieuses, certes, mais aussi une méfiance face à l’intervention directe et de plus en plus ferme des consuls des puissances européennes dans la politique du Bardo. Les oulémas n’étaient pas dupes et les escadres, régulièrement présentes en rade de Tunis, achevaient de convaincre les moins avisés que, sous couvert d’encouragements à la modernisation, le but était de mettre sous tutelle l’Etat beylical au profit des intérêts étrangers.

Une commission chargée d’analyser les principes du Pacte fondamental fut créée. Elle comprenait quatre hautes autorités religieuses des rites hanéfite et malékite. Quelques jours plus tard, ces vénérables muftis demandèrent et obtinrent du bey l’autorisation de ne plus participer aux travaux de cette assemblée au motif que «leurs fonctions étaient incompatibles avec cette activité politique». Ils précisèrent toutefois qu’ils restaient à la disposition de la commission pour toute consultation juridique. En réalité, les oulémas n’étaient guère préparés à affronter l’épreuve des réformes. Leur formation académique, tournée exclusivement vers le patrimoine savant légué par les anciens, ne les préparait guère à une réflexion sur les transformations du siècle. En arrière-fond se trouvait l’idée maîtresse d’un corpus jugé impeccable que les épigones qu’ils étaient devaient défendre et transmettre sans y rien toucher. Aux principes, pourrait-on dire «laïcisants» de la charte de 1857 et de la constitution de 1861, les dignitaires religieux opposèrent les arguments théologiques fondés sur le Coran et la Sunna. Ainsi, l’émancipation des non-musulmans souleva-t-elle la désapprobation unanime des jurisconsultes. Un des muftis affirmait ainsi dans sa fatwa : « Instaurer un climat de quiétude pour les Dhimmis (ta’nîs qulûb al Dhimma) est une affaire politique dont la charia ne tient pas compte».

Toutefois, comme de coutume dans la culture sunnite classique, le ton des réponses juridiques restait très prudent, les auteurs soulignant qu’ils n’émettaient qu’un avis consultatif et que la décision suprême revenait au souverain. Il n’en demeure pas moins qu’ils restèrent fidèles à leur conservatisme, exception faite de quelque rares oulémas dont les deux jeunes professeurs de la Grande mosquée, Salem Bouhajeb et Mohamed b. Mustafa Bayram (Bayram V), qui se distinguèrent par leur appui enthousiaste aux idées modernistes du célèbre vizir Khérédine.

En guise de conclusion, retenons le fait que les détenteurs du savoir religieux, qu’ils fussent conservateurs ou à l’écoute du monde, hostiles aux réformes ou favorables au changement, ne cessèrent de faire preuve d’une totale loyauté au trône beylical husseïnite.

Mohamed-El Aziz Ben Achour