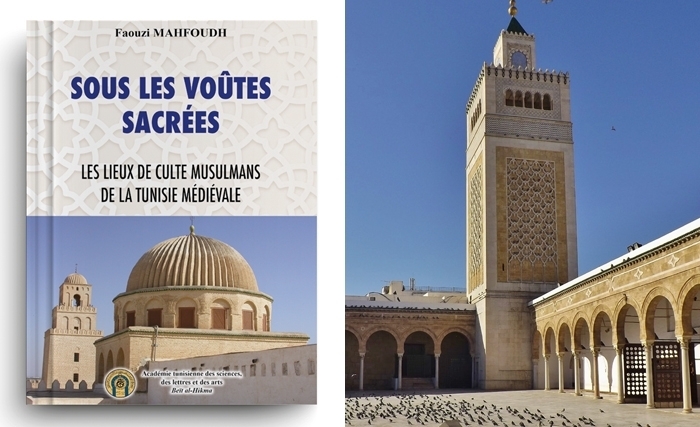

Sous les Voûtes Sacrées de Faouzi Mahfoudh

Publié par l’Académie de sciences, des lettres et des arts : Beit al-Hikma, Tunis, 2025, 256 pages, Sous les voûtes sacrés est un ouvrage consacré aux lieux de culte de la Tunisie médiévale. Il met en lumière la richesse architecturale, historique et spirituelle de cette période. À travers une analyse approfondie et une présentation diachronique des mosquées, mausolées, ribats et madrasas, l’auteur retrace les dynamiques religieuses, culturelles et politiques qui ont façonné le paysage tunisien au cours du Moyen Âge.

Publié par l’Académie de sciences, des lettres et des arts : Beit al-Hikma, Tunis, 2025, 256 pages, Sous les voûtes sacrés est un ouvrage consacré aux lieux de culte de la Tunisie médiévale. Il met en lumière la richesse architecturale, historique et spirituelle de cette période. À travers une analyse approfondie et une présentation diachronique des mosquées, mausolées, ribats et madrasas, l’auteur retrace les dynamiques religieuses, culturelles et politiques qui ont façonné le paysage tunisien au cours du Moyen Âge.

La Tunisie s’impose, dans ce contexte, comme l’un des territoires du Maghreb ayant conservé le plus grand nombre de monuments religieux anciens. Des mosquées majeures, comme celle de Kairouan, matrice de l’architecture islamique occidentale, mais aussi celles de Sousse, de Sfax, de Béja ou de Tozeur, témoignent de la diversité et de la permanence du fait religieux sur le sol tunisien. La Grande Mosquée de Kairouan, édifiée au IXe siècle, est non seulement l’une des plus anciennes du monde musulman, mais elle a aussi profondément influencé l’architecture religieuse dans l’ensemble du Maghreb et au-delà.

La Tunisie conserve également les plus anciens ribats de l’Occident musulman, comme ceux de Sousse et de Monastir, véritables forteresses de piété, à la fois lieux de défense et de culte. Elle garde les plus anciens oratoires de quartier du monde musulman (Bouftata à Sousse et Ibn Khayroun à Kairouan). Elle a vu s’épanouir l’un des premiers réseaux de madrasas du Maghreb, reflet d’une tradition savante ancienne et structurée. À cela s’ajoute un nombre incalculable de zaouias, souvent modestes, mais porteuses d’un enracinement soufi profond, et jouant un rôle spirituel et social essentiel dans la vie des communautés.

À cela s’ajoute un nombre incalculable de zaouias, souvent modestes, mais porteuses d’un enracinement soufi profond, et jouant un rôle spirituel et social essentiel dans la vie des communautés.

Un autre aspect remarquable de ce patrimoine réside dans le remploi d’édifices plus anciens: la Tunisie a su intégrer à son paysage religieux plusieurs bâtisses antérieures à l’islam, en les réaffectant à de nouvelles fonctions cultuelles. Certains temples, forteresses ou bâtiments civils romains et byzantins ont ainsi été convertis en mosquées, illustrant une continuité matérielle et symbolique, ainsi qu’une intelligence constructive propre aux sociétés médiévales. Cette pratique du remploi, loin d’être marginale, témoigne d’une capacité à s’approprier et à reconfigurer l’espace en fonction des nouvelles réalités spirituelles, tout en maintenant un lien vivant avec les strates anciennes de l’histoire..jpg) Cet ouvrage cherche à tracer l’itinéraire de l’art de bâtir dans notre pays, à suivre les grandes lignes de son évolution, ses filiations, ses ruptures, ses renaissances. Les édifices étudiés ne sont pas de simples constructions : ils racontent l’histoire de la Tunisie, celle de ses croyances, de ses dynasties, de ses écoles juridiques et de ses sensibilités spirituelles. Chaque monument porte en lui une mémoire urbaine et sociale, et à travers lui, c’est l’âme de chaque ville qui affleure : l’austérité savante de Kairouan, l’ouverture maritime de Sousse, l’éclectisme de Tunis, la profondeur almohade de Tozeur, ou encore la rigueur militaire de Monastir.

Cet ouvrage cherche à tracer l’itinéraire de l’art de bâtir dans notre pays, à suivre les grandes lignes de son évolution, ses filiations, ses ruptures, ses renaissances. Les édifices étudiés ne sont pas de simples constructions : ils racontent l’histoire de la Tunisie, celle de ses croyances, de ses dynasties, de ses écoles juridiques et de ses sensibilités spirituelles. Chaque monument porte en lui une mémoire urbaine et sociale, et à travers lui, c’est l’âme de chaque ville qui affleure : l’austérité savante de Kairouan, l’ouverture maritime de Sousse, l’éclectisme de Tunis, la profondeur almohade de Tozeur, ou encore la rigueur militaire de Monastir.

Le titre de l’ouvrage, Sous les Voûtes Sacrées, renvoie d’abord à la voûte elle-même, figure emblématique de l’architecture médiévale. Qu’elle se déploie en croisée, en berceau ou en coupole, elle couvre, enveloppe et confère une dimension sacrée aux espaces qu’elle abrite. Elle trace une frontière entre le monde profane et l’univers du sacré, entre l’extérieur et l’intérieur. Mais cette couverture architecturale dépasse sa fonction utilitaire: elle devient un ciel symbolique sous lequel s’épanouissent la foi, la culture et la création. Chargée d’histoire, façonnée par le savoir des bâtisseurs et habitée par l’élan spirituel, la voûte devient un langage en soi. Chaque nervure, chaque clé, chaque retombée compose une parole de pierre qui raconte un monde à la fois visible et invisible.

À travers cette métaphore, la voûte représente l’image symbolique du sacré. De Kairouan à Tunis, en passant par les grandes cités et les agglomérations médiévales, l’ouvrage met en valeur le savoir-faire des artisans et bâtisseurs qui ont contribué à l’édification ou à la transformation de ces monuments, témoins d’une remarquable harmonie entre foi et culture, entre spiritualité et esthétique. Il révèle combien ces édifices religieux ont été, dans bien des cas, des creusets d’innovation, des lieux d’expérimentation architecturale et artistique qui ont irradié l’ensemble du monde islamique.

Plus qu’une simple étude, ce livre se veut une véritable exploration des liens profonds entre architecture, spiritualité et patrimoine. Il aspire à constituer une référence utile pour les chercheurs en histoire, en architecture et en histoire de l’art, tout en offrant au grand public une plongée fascinante dans le génie créatif de la Tunisie médiévale.

De la construction des mosquées au Moyen Age

«En Ifrīqiya, les premières mosquées ont été fondées avec l'arrivée des musulmans vers 647; mais aucun édifice datant de cette époque fondatrice n'a laissé de traces. Il nous faudra attendre presque deux siècles pour retrouver celles des premières réalisations. Celles ci sont le résultat d'une double influence: la première est orientale, elle est symbolisée par les monuments célèbres: (Dôme du Rocher, mosquées de Damas, de Médine, de Bagdad ...) ; la seconde est locale que l’on voit à travers les milliers d'églises, de chapelles et de synagogues qui existaient partout en Africa romaine et byzantine. C'est sous l'effet de ce double mouvement endogène et exogène que naissent les premières mosquées dans notre pays».

«La construction d’une mosquée à khoṭba est l’un des insignes du pouvoir, de sa symbolique et de son hégémonie. C’est par cet acte hautement allégorique que la présence des monarques se faisait sentir et se manifestait dans la réalité quotidienne des gens. Les souverains ont très tôt réalisé l'importance de tel geste et compris son impact sur la foule..jpg) C’est dans la mosquée que la prière du vendredi est prononcée au nom du souverain et c’est là aussi qu’on lui prêtait allégeance recevant ainsi la bay’a de la communauté des fidèles : «la umma».

C’est dans la mosquée que la prière du vendredi est prononcée au nom du souverain et c’est là aussi qu’on lui prêtait allégeance recevant ainsi la bay’a de la communauté des fidèles : «la umma».

C’est là aussi que la justice est rendue et que l’autorité séculière s’exerçait. De ce simple fait, bon nombre de souverains qui se sont succédé à la tête du pays ont essayé de marquer leur règne par la construction de grandes mosquées ou, si l’argent manquait, par des grandes opérations de réfection. Pareils actes sont souvent commémorés par les chroniqueurs ou immortalisés par des inscriptions scellées sur les édifices.

C’est par l’architecture d’apparat que les princes s’affirment et s’imposent, c’est aussi par ce genre de constructions qu’ils soignent leur image de chef de la communauté des croyants.

La dynamique édilitaire la plus extraordinaire a été enregistrée sous les Aghlabides au IXe siècle. À cette époque, toutes les grandes agglomérations furent dotées de grandes mosquées où l’on pouvait célébrer la prière collective du vendredi. Cette image du Prince constructeur au service de la religion fut entretenue par les autres dynasties qui suivirent : Fatimides, Zirides et Hafsides. Chacune d’elles a voulu marquer son époque par l’élévation de nouvelles mosquées cherchant souvent à produire des monuments distingués et atypiques..jpg) L’Ifrīqiya en a gardé un nombre assez important et fort intéressant qui illustre parfaitement l’évolution de l’art de bâtir dans le pays et les influences artistiques qui le traversaient. Mais bon nombre de ces édifices de la première heure ne nous ont pas laissé de trace.

L’Ifrīqiya en a gardé un nombre assez important et fort intéressant qui illustre parfaitement l’évolution de l’art de bâtir dans le pays et les influences artistiques qui le traversaient. Mais bon nombre de ces édifices de la première heure ne nous ont pas laissé de trace.

Ainsi, la Grande Mosquée Al-Abbāssiya ne nous est connue que par un texte fort éloquent d’el-Bekrī, il nous apprend que la ville d’al-Qaṣr al-Qadīm : « …est située au sud de Kairouan, à la distance de trois milles, et possède un djami’ dont la tour, de forme cylindrique, est construite en briques et ornée de colonnes disposées en sept étages. Jamais on n'a rien bâti de plus solide ni de plus beau ». Cette mosquée avec un minaret rond de sept étages célébré et admiré par le géographe n’a pas eu d’émules et serait un cas unique dans l’histoire de l’architecture religieuse de notre pays. Nous ne lui trouvons d’autres descriptions qui puissent nous aider à en avoir une idée encore plus précise. Si la description du géographe était juste, nous détiendrions la preuve qu’il y avait une diversité des formes de minarets et que le style kairouanais ne triomphait pas encore. Les minarets ronds rappellent les donjons des ribāṭs qui étaient en vogue sous les Aghlabides et dont les spécimens les plus accomplis se rencontrent dans les ribāṭs de Monastir et de Sousse.

Les villes royales de Raqqāda et de Ṣabra, toutes les deux au sud de Kairouan, et qui ont été occupées successivement par les Aghlabides (IXe) et les Fatimides (Xe) avaient elles aussi des mosquées princières qui accueillaient, à n’en pas douter, des fidèles assez distingués et liés au pouvoir.

Raqqāda est fondée par Ibrāhīm Ibn Aḥmad, sa population était dense et elle possédait des souks, des bains et des caravansérails. C’est là aussi que se trouvaient «des palais magnifiques».

Tout ce beau monde priait dans un oratoire qui nous est absolument inconnu. Aucun renseignement le concernant n’est livré par nos chroniqueurs, pour pouvoir deviner ses dimensions, son aspect ou sa forme. L’archéologie n’est ici d’aucun secours, car à ce jour le monument n’est toujours pas retrouvé.

La mosquée de Ṣabra est également inconnue, alors qu’elle était destinée à remplacer les grandes mosquées de Kairouan et Mahdia. Ce monument aurait eu une grande importance et devrait constituer un jalon dans l’architecture religieuse de notre pays et nous renseigner sur le style architectural des Fatimides après leur victoire sur l’Homme à l’Ane et avant le transfert de leur pouvoir au Caire.

D’autres mosquées sont perdues à jamais ou profondément transformées comme celle de Bashou, capitale du Cap Bon totalement arasée, ou celle de Bizerte rénovée à l’époque moderne, ou encore celle de Gabès, faussement attribuée par Georges Marçais à la dynastie locale des Banū Jāmi’ (1097-1160), et qui est datée par des inscriptions du XVIIIe siècle.

Mais la Tunisie, en dépit de cette perte, a gardé le plus grand nombre de mosquées de l’époque médiévale du monde musulman. Des monuments riches qui témoignent d’une longue et dense tradition édilitaire qui ne cesse de s’enrichir et qui, avec son éclectisme, se trouvait à la croisée des chemins entre l’Orient et l’Occident. Le plus ancien monument, mais aussi le plus énigmatique, est la Grande Mosquée de Kairouan. C’est l’ancêtre de tous les édifices de culte musulmans en Ifrīqiya.

C’est aussi le monument le plus riche et le plus mystérieux ». «La Grande Mosquée de Kairouan est le monument le plus ancien et le plus glorifié du Maghreb et de l’Ifrīqiya. Les sources arabes sont unanimes à le rattacher au conquérant, fondateur de la ville, ‘Uqba Ibn Nāfi’, qui l’aurait édifié en l’an 50/669. Aussitôt vénéré, on voyait naître autour de lui des mythes qui mêlaient fiction et réalité ; la Mosquée avait acquis alors une notoriété qui fit d’elle l’édifice le plus visité et le plus décrit de l’Ifrīqiya.

Jouxtant dār al-imāra et située au cœur des souks, la Grande Mosquée de Kairouan assumait plusieurs fonctions à la fois. C’est en son sein que les émirs étaient investis, que la justice était rendue, que l’enseignement était dispensé, que les controverses théologiques étaient tenues et que les affaires de la communauté étaient examinées. Aucun autre édifice n’a eu autant de donations pieuses (waqf). Tout au long de sa longue histoire, elle bénéficia des faveurs et des largesses des émirs parmi les plus illustres qui ont gouverné le pays. Bon nombre d’entre eux, «désirant la récompense de Dieu» et voulant marquer leur règne, ont ordonné des travaux de réfection ou de restauration. Le résultat est que l’édifice a été bien remanié, mais conserve l’essentiel de sa structure initiale».

Sous les Voûtes Sacrées

De Faouzi Mahfoudh

Editions l’Académie de sciences, des lettres et des arts : Beit al-Hikma, Tunis, 256 pages

Prix : 30 D.T

Bonnes feuilles

La reconversion des monuments anciens

«La mosquée ifrīqiyenne du Moyen Âge a évolué au contact de l'architecture préislamique qui, en dépit d'une certaine détérioration due à la longue période d'instabilité et de décadence de la fin de l'Antiquité, offrait aux VIIe et VIIIe siècles des édifices en assez bon état. Plusieurs d'entre eux servaient encore et étaient entretenus par leurs occupants. A cette époque aussi, l’Ifrīqiya connaissait une certaine stabilité et la société était réellement multiconfessionnelle. Les trois grandes religions monothéistes cohabitaient d'une façon assez sereine, mais aussi parfois avec des périodes de tensions (période almohade). Le paganisme persistait également, notamment dans les régions montagneuses et chez les Berbères. Les communautés juives et chrétiennes ont eu parfois une place de choix dans la sphère politique, et même au-delà; et leurs influences se faisaient sentir presque partout sur l'économie, le commerce, l'industrie, les sciences et la politique...

Ainsi, en dépit de l'importance grandissante de la religion islamique, et en dépit aussi du grand élan religieux qui a abouti à la construction de dizaines de milliers de mosquées à travers l'empire de l'islam, il y avait dans le monde musulman et tout particulièrement en Ifrīqiya d'autres religions monothéistes qui persistaient tant bien que mal et qui sont héritées de l'Antiquité et de la période préislamique. Et l’on trouvait en plus de l’écrasante majorité des musulmans, des minorités juives et chrétiennes qui, tout en étant des tributaires (des dhimmī), ont eu le droit de pratiquer leur religion et de posséder leurs sanctuaires à condition de ne pas porter les armes et de verser l’impôt de la capitation (jizya).

Toutefois, plusieurs anciens édifices ont été convertis en mosquées. « Il s’agit là d’une pratique très ancienne qui consiste à aménager divers édifices hérités de l’Antiquité.

En effet, nous devons rappeler qu’au moment de leur arrivée, les musulmans pouvaient disposer de monuments anciens en parfait état de conservation. La reconversion des édifices de culte est un phénomène largement pratiquée en Orient, notamment dans le Shām où plusieurs édifices ont été reconvertis en mosquées. L’exemple le plus célèbre et le plus significatif est celui de la grande mosquée de Damas. Au Maghreb, un texte d’Ibn ‘Idhārī (XIVe siècle) signale qu’en l’an «85/704 s’achève l’islamisation du Maghreb extrême (lointain). On transforma sitôt les lieux de culte polythéistes en qibla (mosquées) et on éleva des chaires à prêcher dans celles destinées à la prière collective» (Bayān, I, p. 43).

L’ampleur du phénomène a suscité tout un débat et une littérature juridique qui portait sur la question de savoir s’il était permis d’utiliser les anciennes bâtisses pour établir des mosquées.

Mais nous savons par l’archéologie que plusieurs monuments sont récupérés et aménagés. Il semble qu’il n’y a pas eu de règles fixes, et dans les faits, on essayait de trouver des solutions techniques et pratiques pour chaque édifice.

Dans la réalité, nous avons essentiellement deux cas de figure :

• Dans le premier, les musulmans se sont contentés d’occuper un ancien édifice, plus ou moins en parfait état. Il suffit dans ce cas d’apporter de petites modifications et de ménager une niche pour fixer la qibla. Dans ce cas d’espèce, l’effort est minime et la continuité est presque parfaitement établie. Le meilleur exemple de ce type d’agencement est manifestement la Grande mosquée du Kef.

• Dans le second cas, les musulmans occupent l’aire d’un ancien monument sans qu’il y ait une continuité et sans se soucier de l’ancien état ou même de l’origine ou de la fonction initiale du monument présélectionné. On se contenta alors d’aménager l’espace en procédant à un nivellement sommaire et en utilisant les pierres et les matériaux trouvés sur place».