Mohamed-El Aziz Ben Achour: La médina face aux malheurs de l’histoire

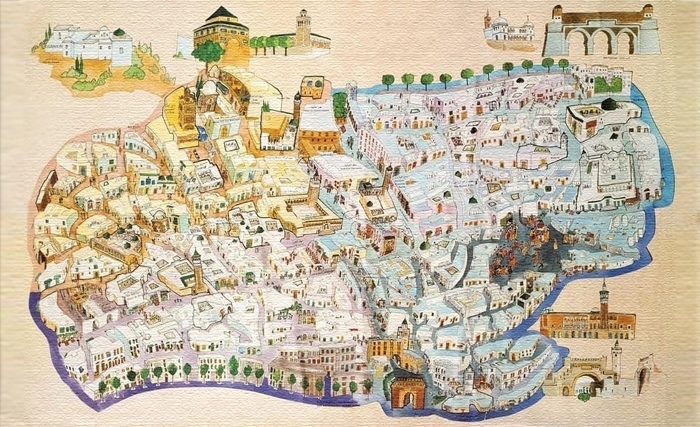

(3).jpg) Nous avons eu le plaisir de présenter à nos lectrices et lecteurs, ces derniers mois, une rétrospective historique de la médina de Tunis, son cadre urbain et quelques-unes de ses demeures emblématiques. Toutefois, pour passionnante qu’elle soit, la seule étude de l’urbanisme, de l’architecture et de la société traditionnels, par l’impression de sérénité et d’une vie quotidienne que l’on imagine paisible, tant à l’intérieur des maisons que dans les souks, pâtit d’un caractère réducteur.

Nous avons eu le plaisir de présenter à nos lectrices et lecteurs, ces derniers mois, une rétrospective historique de la médina de Tunis, son cadre urbain et quelques-unes de ses demeures emblématiques. Toutefois, pour passionnante qu’elle soit, la seule étude de l’urbanisme, de l’architecture et de la société traditionnels, par l’impression de sérénité et d’une vie quotidienne que l’on imagine paisible, tant à l’intérieur des maisons que dans les souks, pâtit d’un caractère réducteur.

La découverte de ces trésors du patrimoine architectural submerge en effet les troubles politiques et sociaux auxquels une grande ville comme Tunis n’a évidemment pas échappé au cours de sa longue histoire: ceux des invasions étrangères, des guerres intestines et des épidémies ; autant de malheurs durant lesquels il ne faisait pas bon vivre dans la médina. Du haut Moyen Âge jusqu’à l’orée de l’époque contemporaine, bien des événements entraînèrent les braves citadins dans les tourments de la violence, de l’anarchie et de la maladie. Au Xe siècle, lors de la puissante révolte anti-fatimide (935-947) conduite, au nom du sunnisme, par le fameux Abou Yazid Moukhalad b. Kayrâdh alias «l’Homme à l’âne», la médina de Tunis –tout comme celle de Kairouan - est prise par les rebelles et livrée, aux dires des chroniques anciennes, aux pillages et aux assassinats. Un siècle plus tard, au temps de la dynastie ziride, la populace de Tunis - curieusement encouragée par un saint homme, Sidi Mahrez – commit un effroyable massacre des habitants de rite chiite, et cela au nom du sunnisme.

.jpg) Juin-Juillet 1535. Sac de Tunis par les troupes de Charles-Quint

Juin-Juillet 1535. Sac de Tunis par les troupes de Charles-Quint

Au XIIe siècle, la déliquescence du pouvoir et, partant, son incapacité à protéger les populations citadines des méfaits des bédouins Banou Hilal, venus de Haute Egypte au XIe siècle sur ordre du calife fatimide du Caire, pour punir la sécession de leurs vassaux zirides, avaient abouti à la naissance de principautés urbaines dont, à Tunis, celle des Banou Khorassân (1059-1135). La fragilité des nouvelles autorités de cette médina, aggravée par une disette qui s’était étendue à toute l’Ifriqiya, avait suscité de graves désordres dans la ville. Le spectre de la faim hantait les esprits. La population surveillait toutes les portes pour empêcher toute sortie des grains. Dans la médina et ses faubourgs, on se battait entre quartiers pour une bouchée de pain. L’histoire urbaine, nous rappelle l’historien Ahmed Ben Dhiaf, a retenu le souvenir des sanglantes échauffourées qui opposèrent alors les bandes rivales de Bab Souika et de Bab el Jazira. Il fallut, pour rétablir un semblant d’ordre, faire appel, sur le conseil du cadi, à un certain Mohamed b. Ziyad «El A’rabî», un chef de tribu bédouine. Lors de son entrée dans la ville, le quant-à-soi citadin était tel que la foule cria «pas d’allégeance ni à un bédouin ni à un envahisseur». La discorde s’installa et Ben Ziyad fut contraint de rebrousser chemin.

.jpg) L'empereur Charles-Quint (1500-1558) (Portrait par De La Cruz d'après Le Titien)

L'empereur Charles-Quint (1500-1558) (Portrait par De La Cruz d'après Le Titien)

Plus tard, durant les jours sombres de la déchéance du sultanat hafside et de l’affrontement entre les deux puissances de la Turquie et de l’Espagne, apparut le spectre de l’invasion étrangère. En juin-juillet 1535, sous les yeux de Charles Quint et de son protégé Moulay Hasan, la population tunisoise est soumise durant trois jours à un affreux carnage. En 1756, la mise à sac de Tunis par les troupes ottomanes d’Alger, venues rétablir les fils de Husseïn bey sur leur trône, fut d’une telle sauvagerie que l’aîné des princes, Mohamed el Rachîd (1756-1759), dégoûté du pouvoir au spectacle du martyre infligé à la population tunisoise, céda l’essentiel de ses attributions souveraines à Ali Bey, son cadet.

.jpg) 1856. Les troupes tunisiennes de Crimée défilant devant Mhammed Pacha Bey (copie d'un tableau de Moynier) victimes du choléra en Turquie, comme toutes les armées alliées, les soldats répandent le fléau à leur retour au pays.

1856. Les troupes tunisiennes de Crimée défilant devant Mhammed Pacha Bey (copie d'un tableau de Moynier) victimes du choléra en Turquie, comme toutes les armées alliées, les soldats répandent le fléau à leur retour au pays.

Aux XVIIIe et XIXe siècles, la médina eut à souffrir d’un phénomène alors bien connu dans tout l’empire ottoman: les soulèvements de la milice des janissaires. Connu pour sa bravoure au combat mais sa turbulence en temps de paix, ce fameux corps d’élite hérité de la conquête turque de 1574 était logé dans la médina intra-muros. Cette présence d’une force armée au cœur de la cité était dangereuse autant pour les citadins que pour le Prince. En mai-juin 1743, ce que l’on redoutait advint. Ali Pacha, le neveu rival de Husseïn Bey et de ses fils, soucieux, dans sa lutte contre ses cousins et ses voisins algériens, se trouvait dans l’obligation de leur accorder divers privilèges. Leurs abus répétés contre la population citadine l’amenèrent cependant à y mettre un terme. Certains d’entre ces janissaires appelèrent aussitôt à la révolte, allant même jusqu’à désigner dans leurs rangs un dey et un bey. Il fallut toute l’autorité du prince Younès, fils du pacha, pour réduire les insurgés et rétablir l’ordre en ville. En 1752, la milice s’engage aux côtés du même Younès, alors en rébellion contre son père Ali Pacha. La population citadine prend parti : le faubourg de Bab Souika avec le père, la médina et Bab el Jazira avec le fils. Les partisans de ce dernier furent vaincus au bout de 25 jours de siège de la Kasbah, et la médina devint le théâtre de pillages, viols, assassinats et exactions de toutes sortes commis par les troupes pachistes. Quelque soixante ans plus tard, en 1811, dans les dernières années du règne de l’énergique Hammouda Pacha, les officiers de la milice ourdirent un complot qui faillit coûter la vie à ce grand prince. «Le 30 août à neuf heures du soir, note Alphonse Rousseau dans ses Annales Tunisiennes, les conjurés se répandirent en tumulte dans les rues. Toutes les boutiques des [souks] furent enfoncées et dévastées et un grand nombre de maisons juives livrées au pillage devinrent le théâtre des crimes les plus horribles».

.jpg) Grande mosquée Zitouna. Lors du choléra de décembre 1849, le cadi de Tunis y convoqua 40 chérifs prénommés Mohamed pour réciter le Coran et prier pour le salut de la ville et du pays. En 1861, lieu de rassemblement des protestataires contre les réformes

Grande mosquée Zitouna. Lors du choléra de décembre 1849, le cadi de Tunis y convoqua 40 chérifs prénommés Mohamed pour réciter le Coran et prier pour le salut de la ville et du pays. En 1861, lieu de rassemblement des protestataires contre les réformes

La riposte fut organisée sous les ordres du puissant vizir mamelouk Youssouf Saheb-Ettabaâ. Les troupes loyales, assistées par les habitants auxquels on avait distribué des armes, prirent d’assaut la citadelle de La Kasbah le 1er septembre. Plus de 500 prisonniers furent décapités le jour même sur ordre du souverain. Cinq ans plus tard, en 1816, sous le règne de Mahmoud Pacha Bey, nouvelle sédition des janissaires, soudain nostalgiques du pouvoir direct du Sultan sur le beylik de Tunis, mais surtout furieux que le bey, en l’honneur de la princesse de Galles Caroline de Brunswick, ait fait libérer sans versement d’une rançon les captifs chrétiens. Leur excitation portée à son comble, les mutinés prirent en otage les magistrats religieux et les dignitaires politiques et militaires qui résidaient dans la médina. L’insurrection fit néanmoins long feu en raison de dissensions internes, d’un refus des citadins de se joindre au mouvement et d’un sursaut salutaire des autorités beylicales. Cette sédition sonna le glas de la milice des janissaires tandis que la médina se trouvait désormais à l’abri de leur turbulence.

.jpg) Un janissaire

Un janissaire

En ce qui concerne les relations entre la société tunisoise et la dynastie beylicale, il convient de souligner que la médina a fait constamment l’objet de la sollicitude du souverain. Cette sollicitude - réelle - cachait aussi une surveillance étroite de la société citadine, à telle enseigne que nous avons pu qualifier, dans notre essai sur le despotisme (L’Excès d’Orient, 2015), les milieux de marchands et artisans ainsi que le monde des lettrés de citadinité captive. Cette vigilance de tous les instants n’empêcha pas l’apparition au XIXe siècle de mouvements populaires dont le caractère inédit correspondait, en quelque sorte, à celui, tout aussi nouveau, des réformes engagées alors par le Trône husseïnite. En 1836, à l’initiative du bâch-mamelouk Chékîr, Mustafa Pacha Bey, soucieux de moderniser son armée, décréta un recensement de tous les jeunes de son royaume en âge de porter les armes. Or, parmi les privilèges dont jouissait Tunis, figurait l’exemption de tout enrôlement de ses habitants ; de sorte que l’annonce de cette mesure suscita dans les milieux populaires mécontentement et inquiétude. Un mouvement de protestation se fit jour. Les mécontents se rendirent en masse au mausolée du saint patron Sidi Mahrez pour se placer sous sa protection et exigèrent que cette mesure soit annulée. Faisant part aux dignitaires religieux de leur émoi, ils soulignèrent que depuis «toujours», les soldats de Tunis étaient les janissaires et les Kabyles Zouaoua. Les meneurs ajoutèrent «qu’il n’y avait nul intérêt à enrôler des jeunes dont l’équipement, l’habillement et la nourriture coûteraient de l’argent à l’Etat et priveraient, dans le même temps, l’économie urbaine de leurs bras et de leur labeur». Quant à la défense du territoire, au moindre danger, affirmèrent-ils, «nous sommes, en bons musulmans, toujours prêts à prendre les armes au nom du djihad.» Le prince ne resta pas insensible à de pareilles suppliques, revint sur sa décision et pardonna aux protestataires au grand dam de Chékir – argentier d’un Etat impécunieux - qui espérait obtenir l’autorisation d’infliger une lourde amende à tous les habitants de la médina et de ses faubourgs.

.jpg) Sanctuaire de Sidi Mahrez., saint protecteur de Tunis

Sanctuaire de Sidi Mahrez., saint protecteur de Tunis

En septembre 1861, nouvelle «émotion» citadine : il fut question, alors, de dénoncer purement et simplement les nouvelles institutions politiques et judiciaires créées conformément aux réformes constitutionnelles. Le petit peuple de Tunis, auquel se joignirent quelques beldi-s, se réunirent à la grande mosquée Zitouna, dénoncèrent vigoureusement ces mesures «hérétiques» et réclamèrent le retour à l’ordre ancien, en particulier la justice rendue par le souverain lui-même en son palais. Ils protestèrent aussi contre la vie chère, requête récurrente dans tous les mouvements urbains. Persuadés d’obtenir gain de cause, ils décidèrent de se rendre au Bardo pour soumettre au prince leurs doléances. Mais celui-ci, au grand désappointement des manifestants, ordonna de les déférer devant le Majlis al jinâyât, le nouveau tribunal, objet de leur mécontentement. Ils écopèrent de deux années de bagne et de mesures d’éloignement. Une demande de révision du procès fut rejetée mais, en octobre, Sadok Bey gracia l’ensemble des condamnés. Tout rentra dans l’ordre dans la médina de Tunis, mais il fallut attendre la grande révolte «arabe» de 1864, dite de Ben Ghedhahem pour assister à la suspension des réformes judiciaires à la satisfaction de la masse des sujets.

.jpg) Tableau évoquant le caractère effroyable d’une des nombreuses épidémies

Tableau évoquant le caractère effroyable d’une des nombreuses épidémies

Vingt ans après les troubles de septembre 1861, un choc inédit allait frapper durablement les Tunisois comme l’expression tragique d’une modernité qui depuis toujours leur paraissait suspecte : l’entrée, en 1881, des troupes françaises d’occupation à l’issue de la signature le 12 mai du traité de Kassar-Saïd. A partir de là, bien des changements allaient progressivement affecter les équilibres anciens de la ville ancienne et de sa société.

.jpg) Dessin évoquant la grande misère des années 1860

Dessin évoquant la grande misère des années 1860

Aux malheurs provoqués par les hommes s’ajoutait la longue liste des épidémies. Au temps des sultans hafsides (XIIIe-XVIe siècle), la peste (ou, peut-être la dysenterie) de 1270 frappa la ville et décima en même temps les croisés devant Tunis. Saint Louis, le chef de cette Huitième croisade, y perdit la vie. Moins d’un siècle plus tard, la peste noire (al Tâ’ûn al jârif), atteignant son paroxysme en Ifriqiya en 1348-49, emporta campagnards et citadins, riches et pauvres. A Tunis, on pleura la mort des principaux oulémas, et Ibn Khaldoun y perdit ses parents. Devenu endémique, ce terrible fléau apparut et réapparut en 1443, en 1453 et en 1468-69. En 1493, le sultan Abou Zakariya Yahya II compta parmi les victimes de la peste. A cela s’ajoutaient les maladies infectieuses, lesquelles, trouvant à Tunis et dans les autres villes un terrain favorable, venaient aggraver la faiblesse physiologique des habitants et affecter considérablement l’activité économique.

Au XVIIe siècle, cinq épidémies de peste déciment les populations. Au XVIIIe siècle, le fléau surgit encore en 1701-1704. En 1705, les soldats du bey, rentrés au pays après avoir assiégé Tripoli, répandent la peste. Dans la médina et ses faubourgs, on compta jusqu’à 700 morts par jour; et le voyageur français Peyssonnel assurait en 1724 que la ville seule de Tunis compta 44 000 décès pendant la durée de l’épidémie. De 1794 à 1800, le fléau redouté est endémique. Dix-huit ans plus tard, la peste apparaît à Tunis. Elle déclina au bout de huit mois pour réapparaître en 1820. Mais il n’y avait pas que la peste. En décembre 1849, un fléau jusque- là inconnu, le choléra, frappa le pays et la capitale. Parmi les innombrables victimes, on pleura l’illustre ouléma Sidi Ibrahim Riahi, mort en août 1850. En 1856, le corps expéditionnaire tunisien, contaminé, comme l’ensemble des armées engagées dans la guerre, arrive de Crimée. Le choléra sévit de nouveau mais l’épidémie fut heureusement de courte durée. En 1867, année particulièrement terrible pour une Tunisie meurtrie par les effets conjugués du despotisme et de la grande révolte, des centaines d’hommes, de femmes et d’enfants, chassés de leurs douars par le dénuement et la faim engendrés par une implacable répression, arrivèrent à Tunis. La médina fut envahie par ces hordes faméliques. La famine et la vermine firent des ravages parmi ces malheureux. Face à l’incapacité d’un Etat en faillite et d’une population citadine, elle-même frappée par la crise de son économie, les réfugiés erraient dans les rues à la recherche de quelque aliment avarié. Les morts se comptaient par dizaines tous les jours et les cadavres s’entassaient dans les souks et les rues, infestant l’atmosphère. On décida alors de conduire les survivants à 16 kilomètres de Tunis et de les entasser dans les ruines des funestes palais de la Mhamdiya. En ville, le choléra l’année même, et le typhus l’année suivante puis en 1874, ajoutèrent une touche funèbre à une médina encore sous le choc.

Toutes ces épidémies venaient aggraver la situation non seulement démographique et humanitaire, mais aussi économique et sociale. Au XIXe siècle, les milieux tunisois de la production et du commerce, déjà durement affectés par la concurrence des produits étrangers, connurent une crise de grande ampleur aggravée par la réduction drastique de la main-d’œuvre qualifiée. Les épidémies contribuèrent ainsi à empêcher tout sursaut à la veille de l’occupation étrangère. De sorte que dès la fin du siècle, face à la vigoureuse émergence de la ville française, la médina se trouva fort dépourvue. Toutefois, appuyée sur ses contreforts historiques et ses repères patrimoniaux, elle réussit à survivre et, aujourd’hui, à renouer petit à petit avec son authenticité urbaine et architecturale.

Mohamed-El Aziz Ben Achour

- Ecrire un commentaire

- Commenter