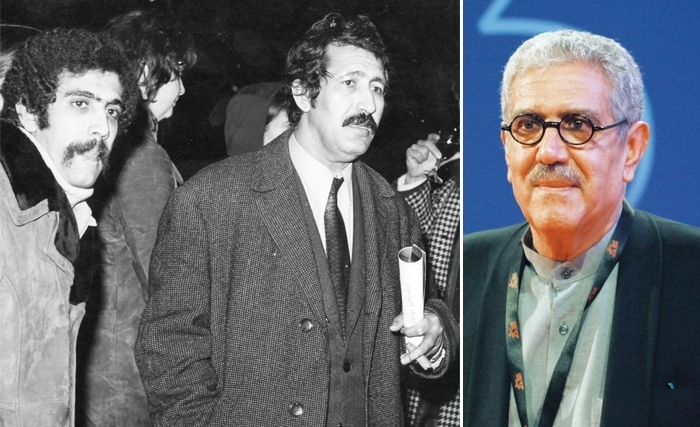

Ridha Behi: Et si les JCC étaient, plus que jamais, le miroir de notre société?

Si ces lignes naissent aujourd’hui, ce n’est ni pour absoudre ou condamner la 36e édition des Journées cinématographiques de Carthage (JCC), ni pour voler au secours de son directeur, qui a pourtant accompli une œuvre immense dans un pays gagné par la morosité et l’abattement. C’est pour proposer un autre regard, nourri à la fois par l’histoire, la sociologie et une expérience intime du cinéma, celle d’un cinéaste qui a eu le privilège de diriger les JCC pendant deux années décisives.

Aux sources d’un festival

Lorsque, en décembre 1966, avec le soutien du regretté Chedli Klibi, ministre visionnaire de la Culture, Tahar Cheriaa lance la première session des Journées cinématographiques de Carthage, la Tunisie – et, avec elle, un vaste monde arabe et africain – cherche un souffle nouveau. Il lui faut un espace où dire ses désirs les plus profonds: liberté, dignité, indépendance, après les longues parenthèses coloniales et les combats pour l’émancipation. Les JCC s’imposent alors comme la seule grande manifestation cinématographique du monde arabe et africain, bien avant la naissance du Festival de Ouagadougou, du Festival du Caire ou de celui de Marrakech. Ce privilège chronologique n’est pas un détail: il raconte la précocité d’un pays qui a voulu faire du cinéma non pas un divertissement mondain, mais une tribune politique et poétique pour les peuples en quête de leur voix.

La place publique du cinéma

Très vite, les JCC deviennent une tribune vivante offerte à des cinéastes porteurs de paroles indociles, de rêves d’émancipation et de regards sans concession sur leurs réalités. À travers leurs films, ils habitent l’esprit d’une époque, celle de Bourguiba: temps de construction, d’audace, de foi têtue en l’avenir, malgré les contradictions et les limites de tout projet modernisateur.

Le festival se transforme en véritable place publique: un lieu de débats vibrants, de prises de position parfois risquées, de défense acharnée de la pensée critique, nourrie par les ciné-clubs, les rencontres, les nuits de projections où l’on refait le monde. Pendant des années, cinéastes, critiques et spectateurs ont milité pour améliorer ce rendez-vous, et chaque directeur, avec ses forces et ses faiblesses, a tenté de préserver la qualité et la vocation singulière des JCC.

De cette histoire est né un même plaidoyer, repris comme un refrain obstiné: offrir aux JCC une véritable indépendance administrative et financière. Là se trouve la condition d’une autonomie réelle de l’équipe, de la sincérité des programmations, de la crédibilité des choix artistiques, à l’abri des pressions conjoncturelles et des humeurs politiques. Si ces clairières de liberté se referment, ce n’est pas seulement un festival que l’on asphyxie ; c’est notre capacité collective à nous regarder en face, à affronter notre propre reflet, que l’on affaiblit. Les JCC n’ont jamais été un simple calendrier de projections: elles sont ce miroir fragile où une société accepte, ou refuse, de contempler ses fractures, ses espoirs, ses lâchetés et ses sursauts.

Les JCC, miroir de notre temps

Les JCC d’aujourd’hui, qu’on le veuille ou non, reflètent notre temps tout autant que celles d’hier reflétaient celui de leurs origines. Avant de les juger à l’aune de souvenirs idéalisés, une question s’impose: dans quelle Tunisie vivons-nous désormais? Quelle est la texture intime de notre société contemporaine: a-t-elle encore le courage du débat, le goût du désaccord fertile, la patience d’écouter des œuvres qui dérangent ? Toute manifestation nationale ne fait, au fond, que renvoyer l’image du contexte social et politique qui la porte, la tolère ou la bride. Si les JCC paraissent aujourd’hui hésitantes, tiraillées, parfois incohérentes, n’est-ce pas aussi parce que la société elle-même doute de ses repères, oscille entre aspiration à la liberté et peur de ses conséquences?

Quelle est la texture intime de notre société contemporaine: a-t-elle encore le courage du débat, le goût du désaccord fertile, la patience d’écouter des œuvres qui dérangent ? Toute manifestation nationale ne fait, au fond, que renvoyer l’image du contexte social et politique qui la porte, la tolère ou la bride. Si les JCC paraissent aujourd’hui hésitantes, tiraillées, parfois incohérentes, n’est-ce pas aussi parce que la société elle-même doute de ses repères, oscille entre aspiration à la liberté et peur de ses conséquences?

Interroger les JCC, c’est interroger en creux la Tunisie elle-même. Quelle place notre société accorde-t-elle à l’art qui questionne, à la fiction qui bouscule, au documentaire qui met le doigt sur la douleur ? Tant que la peur occupe le centre de la scène, aucun festival ne peut prétendre à la plénitude de son rôle critique.

Le regard du cinéaste sociologue

En tant que cinéaste à approche sociologique, ayant réalisé, en un demi-siècle, dix films de fiction et une vingtaine de documentaires, une conviction demeure centrale: c’est l’environnement social et culturel qui sculpte la capacité d’une société à innover, à créer, à produire du sens. Plus cet environnement est libre, plus il irrigue l’esprit critique, aiguise la curiosité, nourrit la quête du beau, même lorsque ce beau prend les formes rugueuses de l’inconfort. Les grandes œuvres naissent dans des espaces dégagés de la peur, là où l’artiste se sait autorisé à explorer, à déplaire, à se tromper, à recommencer. Ce sont ces œuvres qui inspirent, dérangent, élèvent, et parfois même apaisent ou guérissent ceux qui acceptent de s’y confronter. Un festival comme les JCC ne peut être réduit à un palmarès: il est un thermomètre de la liberté d’expression, un laboratoire de vision du monde, un baromètre de notre tolérance à la différence.

Ce point de vue s’est affermi au contact du terrain, notamment pendant les années de direction des JCC, en 2020 (31e session, dite ‘‘ session du défi ’’) et en 2021 (32e session, ‘’Rêve et vie’’). Or, aucun festival ne peut être libre, audacieux, créatif, si la société qui le porte ne lui reconnaît pas elle-même le droit d’exister dans la liberté, de prendre des risques, de se tromper parfois.

Pour un plaidoyer de liberté

Au bout du compte, la question dépasse largement le cadre d’un événement culturel, aussi prestigieux soit-il: elle touche à la Tunisie que nous souhaitons offrir à nos enfants et petits-enfants. Voulons-nous une société qui tremble devant la liberté, qui se ferme dès que le cinéma montre ce que l’on préfèrerait taire? Ou bien une société qui ose la pensée critique, qui accepte que les images la bousculent, la contredisent, la réveillent de ses torpeurs successives ?

Plaider pour les JCC, ce n’est pas défendre une édition particulière ni un directeur en exercice; c’est défendre l’idée même d’un espace où le cinéma, africain et arabe, puisse continuer à être ce miroir parfois impitoyable, mais nécessaire, de nos sociétés. C’est réclamer que ce festival retrouve, consolide et élargisse son autonomie, afin que les œuvres qui y sont montrées ne répondent qu’à une exigence: la sincérité du regard. Tant que les JCC resteront fidèles à cette vocation, elles continueront d’être autre chose qu’un rendez-vous mondain: elles demeureront ce lieu rare où un peuple accepte de se voir, de se juger, parfois de se pardonner. Et si les JCC sont bien le miroir de notre société, alors la responsabilité ne repose pas seulement sur les épaules de leurs organisateurs ou de leurs invités, mais sur chacun de nous, citoyens, spectateurs, créateurs, appelés à décider si nous voulons que ce miroir reflète la peur… ou la liberté.

Ridha Behi

- Ecrire un commentaire

- Commenter